世間ではバッグやお財布や靴を買いたいとき、百貨店やショッピングモールに並ぶブランドショップで探すものだと思っています。ですが「フリーハンド」さんは、オイルレザーを中心とした手作りの革製品を都心の店舗で直接販売されています。店頭であれこれと好みを伝えながらオーダーして2ヶ月。仕事用のリュックを手に入れてみて、ハタと気づきました。

「そもそも、オイルレザーってナニ?」

詳しいお話を伺いたいとお願いしたら、快くお引き受けくださり、なんと革製品の歴史から職人論まで、まさに「人に歴史あり」のトークとなりました。

少々長いですが、ぜひ皮と革と文化のお話、お楽しみください。

クラフトマン 藤田和久(ふじた かずひさ)さん 1947年生まれ 株式会社フリーハンド 代表

有史以来、人間の命を守ってきたオイルレザー

自動車メーカーからの意外な転身

フリーハンドは1977年に立ち上げていますが、当初は有名デザイナーズブランドの靴やバッグをはじめとした革小物を、委託を受けて製作していました。実は私は大学の法学部を出て自動車メーカーに入社したのですが、人事部長に面白いやつだと思われて、入社ほどなくしてパリへ異動になったんです。現地生産の自動車に搭載する時計と電気製品の供給先を探して下交渉するという任務を与えられました。まだ若かったし交友も広げたいし、できればフランス人の彼女も欲しいしと、仕事が終わると夜な夜な若い子が集まるショットバーを探しては行き、誰彼構わず話しかけていました。そこでの経験がのちの人生に繋がっています。

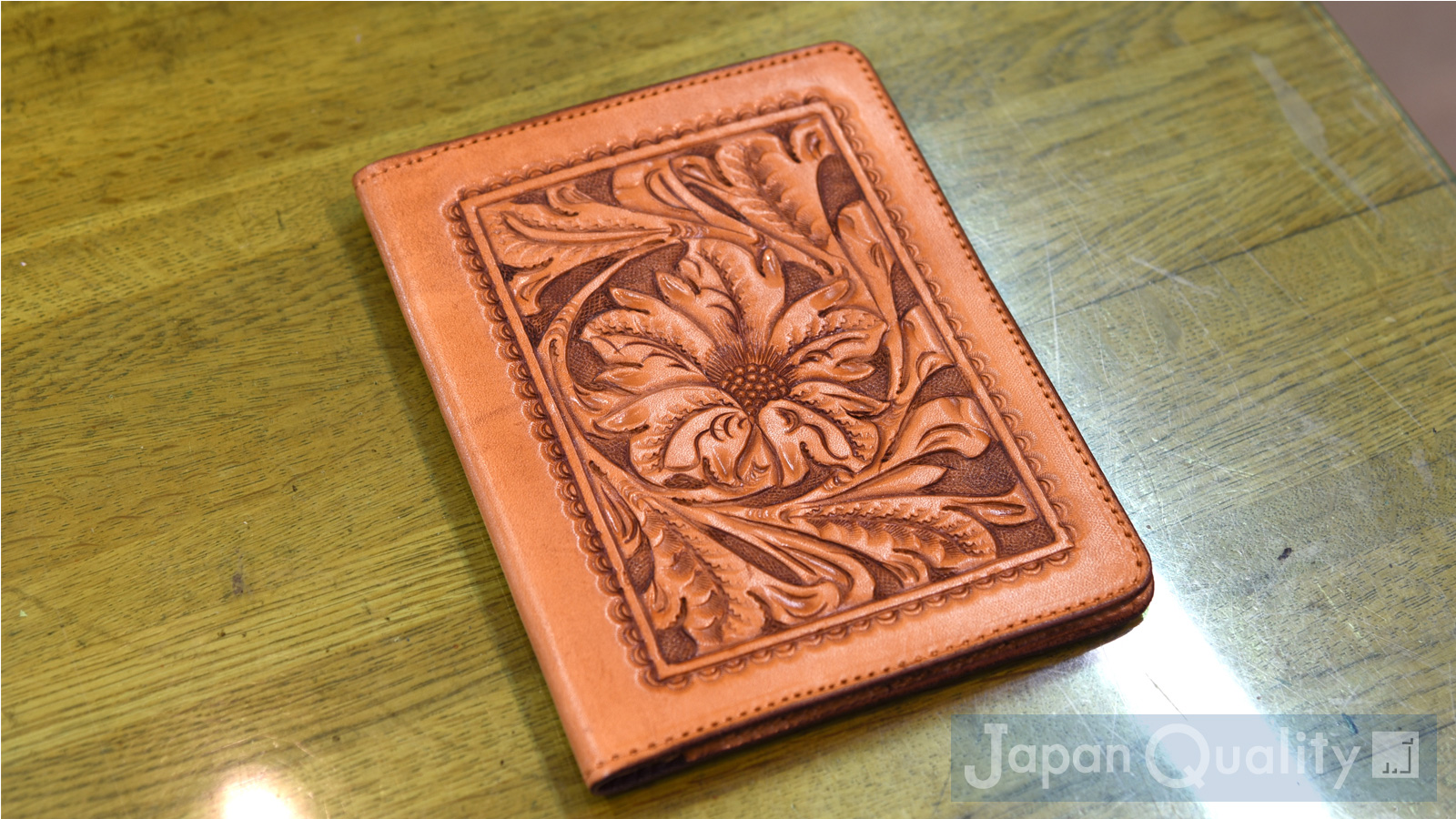

販売しているバッグたち。これらはサンプルで、現物を見ながら色や形を相談しオーダーします。(納期まで約2か月)

会議で帰国したとき、高校のクラスメイトとお酒を飲みました。聞けば麻布のアメリカンクラブに通いながらレザークラフトを一生懸命学んでいると。当時はまだ1ドルが360円の時代で、日本は高度経済成長の入口、ヨーロッパでは「ブランド品を買いあさる日本人」と揶揄されていたころです。それを横目に見ながら悔しい思いをしていましたから、儲かるためではなく考えるきっかけになることをしようと1977年に一緒に起業しました。事業は順調に伸び、1980年代には一世を風靡した大手DCブランドのバッグやベルト、靴などの革小物の大半を手掛け、多いときでスタッフが40人以上いましたね。

その彼が50代の時、病気で急逝してしまった。それまでの私は人と会って話すのが仕事で、時間があるときにちょっと手伝うぐらいだったのが、今度は自分でやらなければ、アトリエで働いていた子たちの面倒を見なければ、ということになりまして。40代ぐらいから修業のようなことを始めて、本格的にやり始めたのは50歳過ぎ、ですから革職人としての経験はまだ25年ぐらいです。

皮とヒトとの歴史はとても長い

皮は防寒や生活用品として様々に利用されてきていますが、この歴史は人類の歴史と同じくらいスケールの長い話で、世界中のあらゆる民族が使いこなそうと努力してきています。

皮には3つの大きな欠点があるんです。

ひとつはまず水を含みやすいこと。ブーツを履いて大雨にあたると、靴下が湿ったり濡れたりしますよね?革は水を含むと固くなってくるし、靴は伸びてしまう。

そして皮は顕微鏡で見るとすき間だらけの素材で、そのすき間のなかにいろんなものが入ることによって機能しているのが皮膚ですが、逆にカビなどの菌に弱く、侵入されると増殖されてしまう。

3つ目は温度変化に弱いこと。冬の北海道に行ったらクリーム付けないと大変でしょう?シベリアとかエベレストの山頂付近とかで素肌を冷気に当てたら皮膚がボロボロになりますよね。寒さで収縮すると皮膚は割れてしまいます。

そこで皮の組成の中に何か異物質を含ませて細菌が侵入する場所をなくせないか、油を含ませて水をはじくことができないか、といろいろ考えた。それで柿渋とかお茶渋などのシブに含まれるタンニンを含ませて収れんさせ陰圧をかけ、皮のたんぱく質に油をとどめておく方法を研究して生み出したのが、エルメスの前身の会社です。タンニンなめしは、エルメスの中の名もなき技術者が作り出したということになってます。油圧の力はエレベーターも動かせるぐらいですから、それで伸び縮みを防ぐことができる。油を含ませることで皮の3大欠点が克服できた。

- それが「オイルレザー」なのですね。

近代では軍用がきっかけのようです。19世紀、ナポレオンが当時世界最先端の武力でロシアと闘いますが、じりじりと撤退していくフリをされ冬のモスクワまで引きずり込まれた結果、フランス軍はみんな足を凍傷でやられほうほうの体で逃げ帰ることになる。この手痛い敗戦によって寒冷地でも使える革の開発を迫られ、現在につながるオイルレザーの誕生に一役買ったのではないでしょうか。

ちなみに日露戦争でシベリアに出兵できたり、第二次世界大戦でミャンマーやインドネシアの湿地で闘えたのも、日本軍がオイルレザーの靴を履いていたからです。水を通す靴を履いて冬山には行けないし、ウィルスやリケッチアがいる沼地の水を革が含めば細菌などに足がやられちゃう。ドラクエじゃないけど、いちばん最初に手に入れなきゃならないのは革の鎧と革の靴ですね。これがないと闘いにならない。

皮があらゆる気象条件下でも使えるようになって、モンブランにも登れるようになった。原始から、皮は自分の命を守る道具なんですよ。

オイルレザーとは具体的にどのようなものか

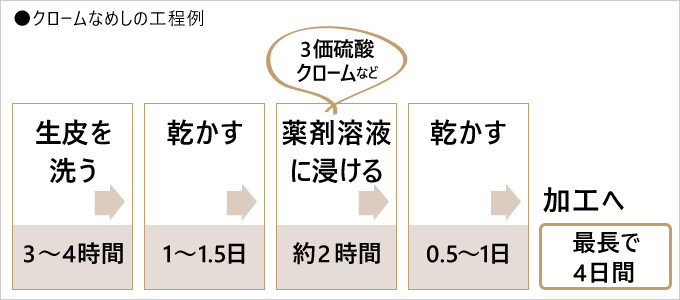

皮は使う前に鞣す(なめす)ことが必要ですが、世の中には大きく分けて2通りの方法があります。ひとつは3価硫酸クロームなどの薬剤で行うこと。そしてもうひとつがタンニンと油によるなめしです。今の日本で革と呼ばれているものの95%は残念ながらこのクローム革ですが、このなめしを経て「皮」が「革」に替わります。

【クロームなめしの工程例】

クロームなめしは、中に羽が付いている容器の中で皮を動かしながら溶液を含ませていきます。

最長かかっても4日で、そのうち人間がやる作業時間は、洗うのと含ませるところで計4時間程度。

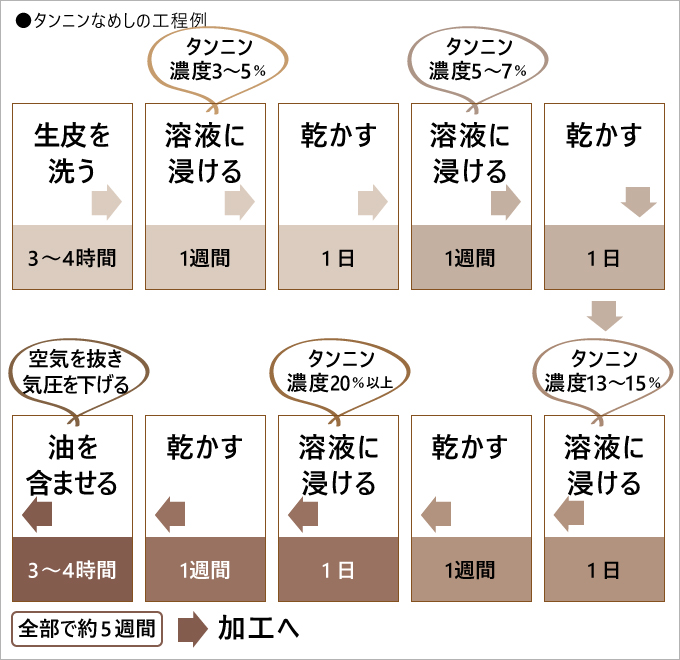

【タンニンなめしの工程例】

タンニンなめしは、小学校のプールぐらいの大きさのところに、シブと呼ばれるタンニンを3~5%混ぜた溶液を作り、皮を浸けて、ゆらゆらハンモックみたいに揺らしながら含ませはじめます。全工程にかかる時間は約5週間。

- 少しずつパーセンテージをあげて何度も繰り返すのはどうしてですか?

最初から濃い溶液に浸けても含まないんです。そのために薄い溶液から始めて、濃度をあげていきます。

オイルレザーは、お客様が製品を使うときの摩擦によって内部に含まれた油がじわじわと表面にあらわれ、深い色合いに変わりツヤが出てくるのです。この経年変化が使う人によって様々なので、同じバッグでも唯一無二のオリジナル品に変わるのが使う楽しみのひとつです。

- 「手にハンドクリームを塗ったら残りをバッグに塗り込むとツヤが出ます」というお手入れを以前どこかのお店で薦められたことがありますが。

それはただ手の汚れを擦り込んでいるだけで何の意味もありません。高いブランドバッグでも色褪せしたりカドが色剥げしたりすることがありますが、あれもクロームなめしによるものが殆どですね。

- オイルレザーを作る技術というのは昔から変わっていないんですか?

やり方は基本的に変わっていませんが、日本にはもともとなかったので、栃木レザーという会社に相談して旧日本軍のために作られていた革を復刻してもらいました。彼らはタンニン系の革を作っている日本で一番大きな会社です。クローム溶液なら長くても4日のところを、5週間かけてなめしますから、作った材料革については価格が高く「他では売れない」と言っています。また、タンニンなめしは職人の手掛ける仕事で、クローム革は工場で生産されるのが主体です。

- 日本人にはその違いがあることすら、知られていない気がします。

日本は革文化を持ってない特殊な国

私もどうしてなのか調べたことがあります。日本も世界中のあらゆる民族と同じように、動物を殺し生きるためにその肉を食べ、皮をはいで生活に利用するというのは縄文時代からあって記録にも残っています。ただいつからか急に日本に皮文化がなくなる。自然を神とする神道の考え、天皇家を中心とした神の国という考えが、500年代半ばに入ってきた仏教と入り混じって「ケガレ」や「ハレとケ」という思想が日本人に生まれたようです。この数十年ぐらいの間に意識改革のようなことが起こり、日本人は皮を使わなくなった。

また器用な指先を持っていて、豊富な自然に囲まれていた国であったことも影響していると思います。竹を割いて編んでみたり、植物の蔓で何かを作ってみたり、木を削って下駄を作ってみたりと、革から離れても生活できた。そして動物の肉を食らうことをタブーにしていく。家で馬や牛を飼っていても、食料というより家族の一部という考えが強く、動物の肉を食べると自分の血が穢(けが)れるんだという感覚があった。

それから着物文化も理由にあると思います。靴よりも、稲わらを編んで草鞋(わらじ)を編む、草履(ぞうり)や下駄(げた)を作ってきた。また器用なゆえにたった一枚の布でなんでも包む。瓶みたいなまるいものから本のような重いものまで、包んで手提げにして運べた。こうしてあらゆることで日本人は皮から離れてしまい、江戸時代にはもう「動物の皮を身につけるなんて、なんておぞましい」ということになった。ですから、武家や商人文化に皮はまったく出てこないし、作られたものを市民が買うこともない、動物はごく一部の人たちしか扱わないというクローズドな世界になってしまった。お宝を見つけましょうと蔵を調べたりする番組を見ていても、焼き物や絵が出てきても「革製品」って全く出ないでしょ?お金持ちほど忌避感が強かったんでしょうね。町の人たちが身の回りに使う革はせいぜいが根付(ねつけ)や印籠(いんろう)の一部で、その皮レース(紐)はどこから来たかというと鎧の鉄片をつなぎ合わせるため。これが唯一だったようですね。

- 確かに、山中を拠点にしている戦国武士が動物の革のベストを着ている映像演出をみかけますが、それは「モダンで素敵」というよりは「粗野な田舎侍の象徴」みたいに描かれているように感じます。

次に革が出てくるのは明治時代です。大政奉還はまだ着物に刀を差して草鞋で行軍していましたが、鎖国が解かれ新政府になって、西洋式の装備を国策にしたけれども革が無い。靴、ベルト、背嚢、地図を入れる袋など軍用装備品が必要なのに、町には革や靴の職人がいない。

江戸時代はフランス式が主流でしたが、明治時代はイギリス軍隊をモデルにしたので、政府はイギリスの革技術者を招待して革工場をつくったんです。軍用革の作り方を教えたのはチャーリーさんという方で、オイルレザーは日本ではチャリー革とも呼ばれています。

- 革製品がそんなに重要で大切なものとは全く考えたこともありませんでした。